An Land oder auf See

Einen Ort, der überall sein könnte, wollte Kelly Hoppen mit der neuen Pearl 82 schaffen, einen Ort, der einem das Gefühl geben können soll, wirklich auf See zu sein, anstatt in einer Yacht eingeschlossen zu sein. Ihr Weltdebüt gibt die neue, kompakte-Mini-Superyacht Pearl 82 der britischen Marke Pearl Yachts in beim diesjährigen Cannes Yachting-Festival. MEER & YACHTEN hat sich das 25,3 Meter lange Dixon-Design mit erhöhtem Steuerhaus, Master-Suite mit einer privaten Vorpiek-Terrasse auf dem Hauptdeck, vier weiteren Kabinen auf dem Unterdeck und zwei verschiedenen Achterdeck-Konfigurationen bereits vorher angeschaut.

Text_Paul Berg, Fotos_Pearl Yachts

Wer auf der Suche ist nach einer kleinen, kompakten Superyacht, welche all die Eigenschaften ihrer weit größeren Schwestern aufweist, der darf auf das Debüt der neuen Pearl 82 des britischen Premium-Bootsbauers Pearl Yachts gespannt sein – zu sehen erstmals beim diesjährigen Yacht Festival in Cannes.

Tatsächlich soll die neue „Perle aus England“, welche die Lücke zwischen dem Flagschiff der Marke Pearl 95 und der Pearl 72 schließt, nach Werftangeben die „Grenzen des Designs überschreiten“ und „viele Merkmale einer Superyacht auf nur 25 Metern“ bieten. Dazu gehört etwa die Integration einer Master-Suite auf dem Hauptdeck mit einer privaten Terrasse an der Bugspitze, einem erhöhten Steuerhaus und direkten Durchgängen, die alle Außenbereiche vom Bug bis zum Heck verbinden.

Wer will, wählt seine neue Pearl 82 mit Riviera- oder Veranda-Achterdeck; so soll den Geschmäckern und Lebensstilen der Eigner entgegengekommen werden. Beim sogenannten Riviera-Layout sind die nach achtern gerichteten Sonnenpolster hinter dem Tisch und der Sofa-Anordnung direkt unter der Sonne platziert, während das Veranda-Layout Vielseitigkeit bieten können soll; hier haben die Gäste die Möglichkeit, die Sitzgelegenheiten zwischen Picknick- und privater Terrassennutzung auszurichten.

Die Schanzkleider der neuen Pearl 82 können wie Flügel einfach heruntergeklappt werden, das kennt man von weit größeren Yachten, dadurch dehnt sich von hause aus bereits geräumige Cockpit noch weiter aus und ermöglicht eine noch intensivere Verbindung zum Meer. Eine versteckte Garage bietet Platz für ein William 345-Beiboot (oder ähnliches), einen Jetski und jede Menge Wasserspielzeug.

„Wie bei jedem Pearl-Design besteht die Herausforderung darin, ein erstklassiges, funktionsorientiertes Design zu verfolgen“, sagt Außendesigner Bill Dixon über seine Arbeit an der neuen Pearl 82, das Design müsse die „charakteristischen Merkmale einer Pearl beibehalten und gleichzeitig ein sportliches Profil mit großen Innenvolumina und umfangreicher Rumpf-, Überbau- und Dachverglasung in Einklang bringen“ können.

Der Eigner der neuen Mini-Superyacht hat direkten Zugang zu einer privaten Terrasse im Vorschiff. Von dort ist die Lounge auf dem Vordeck nur ein paar Schritte entfernt und lädt Gäste zum Sonnenbaden und Entspannen an einem Cocktailtisch ein. Zusätzlich zur typischen Treppe hinunter zum Hauptdeck ist der Bugbereich auch mit der Flybridge verbunden, die einen großen Esstisch, eine gegenüberliegende multifunktionale Bar und achtern eine Kombination aus Sonnenliege und Whirlpool bietet.

Raumhohe Fenster im Salon maximieren das Raumgefühl und fluten den gesamten Loungebereich mit natürlichem Licht. Zusammen mit den Ausschnitten in den Schanzkleidern soll so ein Gefühl des unmittelbaren Kontakts mit der umgebenden See erreicht werden. Vor dem Mittelpunkt des Raums, einer geschmackvoll designten Bar, befindet sich ein Essbereich für bis zu zehn Gäste.

Die Kombüse ist von Backbord aus zugänglich und der Eingang zur Master-Suite befindet sich auf der Steuerbordseite. Der Zugang zum Maschinenraum, zur Kombüse und zum Vordeck befindet sich auf der Backbordseite der Yacht, sodass Gäste und Besatzung Privatsphäre genießen können.

Nur eines der Highlights der neuen Yacht ist ein besonderer Eingang mit Panoramablick direkt vor der Master-Suite auf dem Hauptdeck, ein Merkmal, das erstmals auf der Pearl 95 angeboten wurde und so beliebt war, dass Pearl es auch in die neue, 13 Fuß kleinere Yacht integrierte. Weiterer Vorteil: der Eingang bietet hier einen direkten Zugang vom Kingsize-Bett zur Vorpiek-Terrasse.

Unter Deck befinden sich vier weitere Gästekabinen mit eigenem Bad, zwei Zweibett- und zwei Doppelzimmer, alle im selben Stil gehalten wie die geschmackvoll eingerichtete Master-Suite auf dem Hauptdeck und alle jeweils durch die Crew-Kabinen von den Geräuschemissionen des Maschinenraums gut abgeschirmt.

Das renommierte britische Designhaus Kelly Hoppen Interiors hat die drei exklusiven Pearl Yachts-Stile Indulgence, Luxury und Modern an die neue Pearl 82 angepasst und die Räume des neuen Modells damit ergänzt und betont. „Ich wollte einen Ort schaffen, der überall sein können sollte. Er sollte an Land oder auf See sein können. Er sollte in New York, Paris oder London sein können; es sollte einfach keine Rolle spielen – man sollte einfach das Gefühl haben, zu schweben, und genau das tut man auch an Bord der neuen Pearl 82“, sagt Kelly Hoppen, die zum wiederholten Male für das Innendesign für Pearl erledigt hat. Die Werft habe „wunderschöne Materialien“ verwendet, und die „Tischler-Arbeiten und die Details“ seien „absolut aufwendig“. An Bord fühle man sich „offen, mit diesen wunderbar vergrößerten Fenstern, die einem das Gefühl geben, wirklich auf See zu sein, anstatt in einer Yacht eingeschlossen zu sein“.

Die Pearl 82 bietet drei verschiedene Antriebsoptionen mit zwei MAN V12-Motoren mit jeweils 1.650 bis 2.000 PS. Unabhängig von der Auswahl soll die Schiffsarchitektur stets für eine „ruhige, effiziente Fahrt und eine einfache Handhabung“ sorgen, heißt es aus der Werft. Die leistungsstärksten Motoren sollen die Yacht auf bis zu 33 Knoten (61,1 km/h) Höchstgeschwindigkeit bringen können, während die anderen beiden Motoren-Paare 32 bzw. 28 Knoten (59,3 bzw. 51,9 km/h) High Speed ermöglichen können sollen. pearlyachts.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN PEARL 82 (WERFTANGABEN):

Länge über Alles: 25,30 m

Breite max.: 6,3 4m

Tiefgang: 1, 9 m

Verdrängung (full load): 78,4 t

Kraftstoff / Wasser / Schwrzwasser / Grauwasser: 6. 100 / 1.400 / 830 / 830 l

Antrieb: Twin Shaft drive

Motorisierung: Standard 2 x MAN 1.650 PS, Option: 2 x MAN 1.800 oder 2. 000 PS

Generatoren: 1 or 2 x 24 kW Kohler @ 50Hz 230v single phase (Euro)

Gästekabinen / Crewkabinen: 5 / 3

Betten: 10 + 3

Material: Kunststoff

Werft: Pearl Yachts

Exterior designer & concept: Dixon Yacht Design

Interior design: Kelly Hoppen CBE

CE Category / certification: A

Sein größter Wurf

Ali Juma Hassoon Al-Arimi ist der Chef einer der letzten Dhau-Werften im Oman. In Sur baut er zur Zeit das größte Schiff, welches jemals in seinem Unternehmen entstanden ist. Das Besondere daran: seine traditionelle Fünfzigmeter-Super-Dhau entsteht komplett ohne Konstruktionszeichnungen oder einen Computer. Auch die Werkzeuge, die er benutzt, werden mit wenigen Ausnahmen per Hand bedient. Und: für den Bau benötigt der 48jährige Bootsbauer keine Halle – seine Dhau vom Typ Al Ghania entsteht am Ufer einer Bucht unter freiem Himmel. MEER & YACHTEN besuchte den Bootsbauer ein Jahr vor der Fertigstellung des Schiffes in Sur.

Text / Fotos_Matt. Müncheberg

Würde der angeblich aus dem omanischen Suhar stammende Sindbad der Seefahrer mit dem neuen Holzschiff von Ali Juma Hassoon Al-Arimi, einem der letzten Dhau-Bootsbauer aus dem Oman, lossegeln, so würde seine abenteuerliche Reise wohl spätestens am sagenumwobenen Magnetberg ein jähes Ende finden.

Denn dieses Boot wird aktuell mit Tausenden eiserner Schiffsnägel bestückt, welche die dicken Planken mit den Spanten, dem innen liegenden Gerippe des Bootes, verbinden. Im Gegensatz zu den in vorportugiesischen Zeiten in Sur gebauten Holzschiffen: diese kamen noch ohne jegliches Metall aus.

Nur so schafften es die alten Dhaus der Überlieferung nach, an sagenumwobenen Inseln mit rätselhaften Magnetbergen vorbeizusegeln. Nur weil Sindbad der Seefahrer auf einem solchen geschnürten Boot fuhr (die Schiffsplanken waren hier untereinander und mit den Spanten, den Wrangen und dem Kiel mit Kokosfaser-Schnüren verbunden worden), konnte er diese Inseln ohne Probleme passieren.

Aus allen anderen in der Nähe befindlichen Schiffen zog der Magnetberg alles Metall und also auch alle Schiffsnägel, so dass sie sofort auseinanderbrachen und sanken. So erzählen es jedenfalls die morgenländischen Märchen aus Tausendundeiner Nacht, die Scheherazade ihrem König (in einer neueren Fassung) erzählt.

Doch die Schiffe, welche bei Ali in einer der letzten Dhau-Werften des Omans entstehen, werden heute gebaut, und nicht in der Zeit der Abbasiden-Dynastie. Sie sollen auch nicht mehr an Magnetbergen vorbeifahren können. Und sie sollen auch nicht mehr Sindbad dem Seefahrer oder anderen Abenteurern für ihre Fahrten dienen.

Stattdessen möchte aktuell ein omanischer Auftraggeber (dessen Namen Ali lieber nicht nennen möchte) die neue 50 Meter-Dhau nach Fertigstellung für touristische Zwecke nutzen, sagt der Bootsbauer. 2025, nach insgesamt drei Jahren Bauzeit, werde es endlich soweit sein: dann soll das Schiff seine Freiluft-Werft in dem kleinen Küstenort Sur unweit des Kaps Ras al-Hadd am Arabischen Meer verlassen.

„Nicht weniger als 400.000 Omanische Rial“, umgerechnet also mehr als 950.000 Euro, werde das Schiff wohl kosten, sagt Ali, eher werde es wohl „etwas mehr“ werden. Dann braucht das Millionenschiff aber noch ein komplettes Rigg, das von einem anderen Unternehmen geliefert werde, sagt Ali. Der Bootsbauer rechne mit einem 15 bis 20 Meter hoch in den Himmel ragenden Mast. Der werde dann ein traditionelles Lateinersegel tragen, welches wohl so um die 300 Quadratmeter Fläche haben werde.

Bis zu 20 angestellte Bootsbauer fügen das Boot in mühevoller Handarbeit fleißig und schweigsam in kleinen Schritten zusammen. Den Omanis ist diese Arbeit zu anstrengend, deshalb hat Ali Bootsbauer aus Indien und Pakistan verpflichtet. Die sind auch viel preiswerter, und sie sind zuverlässig. Drei volle Jahre benötigen die Männer für den Bau.

Auch wenn heute – anders als noch zu Sindbads Zeiten – schon mal eine Bandsäge für die Planken, eine kleine Kettensäge oder elektrisch betriebene Bohrmaschinen und Elektroschrauber zum Einsatz kommen – die Arbeit ist mühsam und muss unter der sengenden Sonne des Omans erledigt werden, welche die Temperaturen im Sommer gern schon mal bis auf mehr als 40 Grad hochtreiben kann. Dann schützt die Arbeiter nur eine löchrige Plastik-Plane vor der unvorstellbaren Hitze.

Zuerst werde Al Hirab, der Kiel, hergestellt, sagt Ali. Der könne bei der Größe eines Schiffes wie dem der aktuellen Al Ghania auch schon mal aus mehreren Teilen bestehen. Bei dem aktuellen Bau ist der Kiel unvorstellbare 30 Meter lang.

Unter dem Kiel befinden sich Lagerböcke, die Ali Taooum nennt. Diese stellen die Basis dar und sollen das Schiff vom Boden trennen. Seitlich werden diese Böcke von sogenannten Macris gestützt. Für den Kiel werde Lingli oder Plow-Holz benutzt, das sei haltbar und stark.

„Bei der Al Ghania oder auch Ganja handelt es sich um ein Segelschiff, das in Bezug auf seine spezielle Herstellung in der Stadt Sur einzigartig ist“, sagt Ali. Dieser Schiffstyp zeichne sich durch seinen Frontsteven aus, der vom stilisierten Kopf eines Hoopoe-Vogels (Wiedehopf) gekrönt werde, und auf seinem breiten Heck befänden sich Fenster und schöne Gravuren, so der Bootsbauer.

„Die Ganja ist ein Ozeanschiff und ein Langstrecken-Segel- und Frachtschiff, das sich unter anderem durch seinen speziellen Bug vom Rest der Schiffe unterscheidet“, erzählt Ali bei einem Rundgang um das halbfertige Boot. Die Länge der Ganja liege normalerweise nur zwischen 75 und 150 Fuß, aber was sei schon normal: das aktuell gebaute Schiff sei mit seinen 50 Metern / 164 Fuß Länge über Alles eben eine „ziemlich große“ Ganja.

Die Anzahl der Besatzungsmitglieder einer Ganja habe früher etwa bei 60 Personen gelegen, sagt Ali weiter, das sei aber vor dem Einsatz von Antriebsmaschinen auf den Booten gewesen. Heutzutage, mit einer Maschine an Bord (das aktuelle Schiff werde ebenfalls einen starken Einbaudiesel erhalten) würde sich die Zahl der Crew an Bord drastisch verringern.

„In einem zweiten Schritt werden vorn und hinten diagonale Stützen am Kiel angebracht“, erklärt Ali weiter die Bauweise seiner aktuellen Al-Ghania-Dhau. Al meel nennt der Bootsbauer diese jeweils aus einem Stück Teak bestehenden Hölzer. Diese hätten die Aufgabe, die Länge des Schiffes zu definieren und später für den korrekten „flow at sea“ zu sorgen.

Dann werde auf dem Kiel „Totholz“ aufgebracht, das Ali Kaftoh nennt. Das solle den Kiel schützen und die ersten beiden Plankengänge aufnehmen. Während in Deutschland der Begriff Totholz zumeist im Sinne von Füllholz für den Abstand zwischen Kiel und Ballast benutzt wird, ist es hier genau andersherum: das Kaftoh wird oben auf dem Kiel befestigt; einen (unterm Kiel angebrachten) extra Ballast gibt es bei Alis Al Ghania nicht.

In Schritt vier folge die Anfertigung von Al farmat, sagt Ali. Dabei handele es sich um ein einfaches Rahmen-Gerüst, welches die spätere äußere Form des Schiffes definieren solle. Außerdem solle die präzise Ausrichtung dieses Gestells sicherstellen, dass das Schiff später gut im Wasser liege.

Al farmat beinhalte aber auch die Anbringung der ersten beiden (unteren) Plankengänge sowie der (oberen) Abschluß-Planke, welche die abschließende Höhe des Rumpfes markieren solle. Außerdem würden nun die beiden Stützen vorn und achtern – Al meel – oben temporär miteinander verbunden, um dem aus einheimischem Sidr oder Qart-Holz gefertigten Gerüst die nötige Längs-Stabilität zu geben.

Ala wir Alis Schiffswerft im März 2024 besuchen, sind eine Handvoll Arbeiter gerade damit beschäftigt, die letzten der äußeren Planken auf den schon gesetzten unzähligen Spanten und Wrangen anzubringen. Dazu werden etwa 20 Zentimeter lange geschmiedete Schiffsnägel durch das Holz getrieben. Die innen herausragenden Spitzen der Nägel werden dann einfach krumm seitlich ins Holz der Spanten und Bodenwrangen geschlagen.

Das ist ein beeindruckendes Gefühl, so im Schiffsinneren auf den unzähligen männerhandbreiten Spantengängen entlangzulaufen, die sich nach oben in den stahlblauen, wolkenlosen omanischen Himmel strecken (das Deck ist ja noch nicht aufgebracht).

Wir fühlen uns dabei ein wenig so, als befänden wir uns mitten in dem ausgeweideten Inneren eines gestrandeten und nun auf dem Rücken liegenden Riesen-Wals, der nur noch aus Haut und Knochen besteht, und auf dessen Rückgrat wir uns nun bewegen.

Tarah Al Shiman nennt Ali diesen fünften, vorletzten Schritt. Um die Plankenbiegung hinzubekommen, zwang er das Holz mit großen Sechskant-Holzschrauben in die gewünschte Form an die Spanten. Kräftige Elektroschrauber mit hohem Drehmoment halfen dabei – einer der Vorzüge der modernen Technik. Später wurden jedoch auch diese Schrauben Stück für Stück komplett durch die langen Schiffsnägel ersetzt.

Als nächstes würden nun die Vorbereitungen für die Aufbringung des Decks anstehen, sagt Ali, dann komme in dem abschließenden sechsten Schritt der Aufbau des achterlichen Kapitänshauses, der sogenannten Al-Shutari, sowie der restliche achterliche-, der Decks- und der Innenausbau sowie die Anfertigung des Bugs und der Vorrichtungen zur Aufnahme des Mastes und des laufenden Gutes.

Ein Jahr Arbeit würde nun noch vor ihm und seinen Arbeitern liegen, um das Schiff komplett fertigzustellen, sagt Ali, er sei im Zeitplan, kein Problem. Was der schwierigste Teil beim Bau dieser großen Dhau sei, wollen wir wissen. Es gebe keinen „schwierigsten“ Teil bei der Herstellung der Al Ghania, antwortet Ali, ohne lange Nachdenken zu müssen. Überhaupt sei es für ihn ein Leichtes, solch ein Boot herzustellen.

Seine Vorfahren würden seit dem Jahr 1730 ununterbrochen Dhaus bauen, sagt Ali. Acht verschiedene Arten von Dhaus gebe es, und Dutzende Arten kleinerer traditioneller Holzboote. Das Wissen über die Herstellung all dieser Boote sei ihm über die Jahrzehnte von seinen Vorfahren gebündelt mündlich überliefert worden.

Er sei auf der Werft großgeworden, habe schon als Kind auf ihr gelebt, und wisse alles Notwendige über den Bootsbau, dazu benötige er weder Konstruktionszeichnungen noch besondere Maschinen, nur gute Arbeiter, Holz, Material und ein wenig Zeit.

Und Auftraggeber, denken wir. Denn ohne Auftraggeber wird auf kurz oder lang auch die Schiffswerft von Ali Juma Hassoon Al-Arimi, eine der letzten ihrer Art im ehemaligen Dhau-Zentrum Sur sowie im gesamten Oman, dichtmachen müssen. Ob Ali sein Unternehmen dann nur von Boots-Überholungen, Reparaturen und Pflege von Schiffen über Wasser halten können wird, ist fraglich.

Doch noch ist es ja nicht so weit. Ali ist da noch verhalten optimistisch: natürlich werde eines Tages, wenn er selbst zu alt für diesen Job sei, sein Sohn Hamza Al-Hossin die Werft übernehmen und weiterführen. Da gebe es keinen Zweifel.

Und Ali ist ein kluger Mann: er baut rechtzeitig vor. Mit seiner Schiffswerft, die in Teilen einem Freilicht-Museum aus vorindustrieller Zeit gleicht, hat er sich in den letzten Jahren zu einem Touristenmagneten gemausert. Kein aktueller Reiseführer, der etwas auf sich hält, der nicht seine „letzte Dhau-Werft in Sur“ als einen Topp-Ausflugs-Tipp nennen würde.

(Dabei haben wir nur unweit von Alis Werft, am Nordwestufer der eigentlichen Lagune, noch eine andere Dhau-Werft ausfindig gemacht, die Subait bin Marzuq bin Khamis-Werft, bei der bei unserem Besuch gerade ein gut 20 Meter langer Dhau-Kiel – Al Hirab – aufgelegt und mit Taooums und Macris versehen worden war).

Die Touristen sind Fluch und Segen für Ali und seine Arbeiter zugleich: zum einen bevölkern die teilweise in großen Bussen herangekarrten Ausländer scharenweise wild umherfotografierend die Werft, sodass an ein konzentriertes Arbeiten der pakistanischen und indischen Bootsbauer kaum zu denken ist.

Zum anderen spülen die Ausländer jedoch Geld in seine derzeit etwas klamme Werft-Kasse. Das ist gut – für die vielleicht bald anbrechende „Zeit danach“. Jeder Besucher muss, ob er will oder nicht, ein Ticket zum aktuellen Preis von zwei Rial (knapp fünf Euro) erwerben. Bis vor kurzem kostete der Eintritt noch einen Rial. Das rechnet sich, denn es kommen viele Besucher, wenn im Oman gerade Touristen-Saison ist.

Doch Ali tut auch etwas für die Besucher: extra für sie hat der Boots-Profi jüngst seine alte, kleine Werfthalle aufwendig in ein Dhau-Schiffbau-Museum umgewandelt, das bei unserem Besuch im März 2024 gerade erst zwei Monate geöffnet war. Es zeigt viele liebevoll und detailreich angefertigte Exponate und gibt einen äußerst interessanten Einblick in das traditionelle Schiffsbau-Handwerk, so wie es hier in Sur noch täglich (außer am Freitag und am Sonnabend, dem omanischen Wochenende) live praktiziert wird.

Zudem stellen Alis Bootsbauer, wenn gerade nicht so viel am „großen Boot“ zu tun ist, regelmäßig kleine Dhau-Holzmodelle zum Verkauf an die Touristen her. Die haben sich – obschon nicht gerade billig – zu einem wahren Verkaufsschlager entwickelt – kaum ein Besucher, der die Werft ohne ein solches hübsches, handgefertigtes Souvenir verlässt; die Bootsbauer müssen sich mit der Fertigung der kleinen Spielzeug- und Andenken-Modelle regelrecht ranhalten.

Auch ich als Journalist bin nicht vom Ticket-Kaufzwang ausgenommen. Am Beginn unseres Besuchs in Alis Schiffswerft fragt mich der Bootsbauer, ob ich auch schon ein Besucher-Ticket erworben habe. Ich antworte, dass ich Journalist sei und sozusagen dienstlich hier sei, denn ich wolle ihn und sein Unternehmen gern in unserem Magazin vorstellen.

O.k., kein Problem, sagt Ali, dann müsse ich aber gerade extra viel bezahlen. Auch mein Einwand, dass Journalisten mit Presseausweis in Europa bei Recherchen von Eintritts-Zahlungen normalerweise befreit seien, kann ihn nicht umstimmen. Wir seien hier schließlich nicht in Europa, sondern im Oman.

Das leuchtet mir ein, und ich schlage vor, ein normales Ticket zu erwerben und zusätzlich noch 20 Rial in die Kaffeekasse der Arbeiter zu spenden. Sofort hellt sich Alis Gesicht auf, und er ist zu einem Gespräch bereit, das Geld solle ich ihm aber lieber sofort persönlich überreichen und nicht den Arbeitern aushändigen.

Ganz am Ende unseres Besuches in der Dhau-Werft in Sur, als wir längst nicht mehr damit gerechnet hatten, antwortet Ali schließlich doch noch auf unsere Frage, ob es irgendwelche Schwierigkeiten beim Bau dieses großen Schiffes gebe: wie er ein 200 Tonnen schweres, 50 Meter langes und zehn Meter breites Schiff vom Bauplatz auf dem Land schlußendlich ins Wasser bekommen soll, das wisse er tatsächlich noch nicht so recht, sagt Ali, sich dabei etwas verlegen am Hinterkopf kratzend und seine saubere Kumah, die traditionelle runde, bestickte Kappe, dabei unabsichtlich etwas zur Seite schiebend.

Schließlich habe er solch ein großes Boot vorher noch nie gebaut. Das sei das „größte Ding“, welches jemals auf seiner Werft in Sur hergestellt werde, da gebe es noch keinerlei Erfahrungen. Aber Inschallah – so Gott will – werde auch das gelingen.

Umgangssprachlich wird Inschallah oft auch dann benutzt, wenn jemand unbedingt will, dass eine bestimmte Sache auch wirklich passieren wird. Dann hat der Ausruf eher die Bedeutung von „hoffentlich“.

INFO DHAU-WERFT IN SUR

Die Werft von Ali Juma Hassoon Al-Araimi befindet sich gleich südwestlich der neuen Al-Ayjah-Brücke direkt am Strand von Sur. Vor der Werft sind ausreichende Parkmöglichkeiten vorhanden. Der Besuch kostete bei unserem Besuch im März 2024 zwei Rial (knapp fünf Euro). Täglich geöffnet, am omanischen Wochenende (Freitag / Sonnabend) wird jedoch nicht an den Schiffen gearbeitet. Tel. +968-99 43 35 34, +968-93 39 01 10, abu.alhassan2011@hotmail.com. Übernachten in Sur: wir haben uns im Sur Plaza Hotel in der Al Aise St. 411 sehr wohlgefühlt, etwa 10 Minuten von der Dhau-Werft mit dem Auto entfernt. Das einfache, aber saubere Dreisterne-Hotel gilt in seiner Kategorie als die erste Adresse in Sur, die Zimmer sind großzügig bemessen, es gibt einen Swimmingpool und ein Fitnesscenter sowie einen Captains Pub (eine Art Nachtbar) mit Poolbillard und Tischtennis-Platte. Im Restaurant gibt es eine schöne Außenterrasse, das europäische Buffett ist frisch, ausreichend und wohlschmeckend und enthält Angebote an omanischen und indischen Spezialitäten. Wer mag, kann sogar alkoholische Getränke ordern. Am besten gefiel uns die außerordentliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Hotelpersonals. Tel. +968-25 54 29 77, omanhotels.com. Hinkommen: wir flogen mit Turkish Airlines nach Muscat und nahmen uns dort einen Mietwagen, nach Sur sind es etwa 250 Kilometer sehr gut ausgebauter Autobahn. Oman-Reisepaket buchen: canvascluboman.com. 2014 hat Philip Eichkorn gemeinsam mit Stefan Ullsperger nach mehreren Jahren im Oman das mobile Zeltcamp Canvas Club Glamping gegründet. Seitdem hat sich Canvas Club als Orientspezialist und Reiseveranstalter mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf und einem zwölfköpfigen Team in Deutschland etabliert. Mit der Marke Take Memories Travel Design werden mit gleicher Philosophie auch weltweite Ziele abgedeckt. Jeder Reiseberater des Canvas Club hat mehrere Jahre selbst im Oman und der Region gelebt. Alle Hotels, Sehenswürdigkeiten und Routen in Oman kennt das Team deshalb gut aus eigener Erfahrung und berät gern persönlich in allen Fragen rund um eine geplante Oman-Reise. Tel. +49-211 97 53 33 23, info@canvasclub.de. Allgemeine Infos über Oman als Reiseland: experienceoman.om.

SILENT-YACHTS – PLEITE UND NEUBEGINN

Die Solarpioniere Heike und Michael Köhler waren über 40 Jahren mit konventionellen Motor- und Segelbooten auf den Weltmeeren unterwegs. Bereits in den frühen 2000er Jahren kamen sie zu dem Entschluss, dass es einen besseren Weg zur Energieversorgung des Antriebssystems und der Geräte an Bord von Yachten geben muss. Nach Jahren engagierter Forschung führte dies 2009 zur Enstehung der Solarwave 46 – ihrem ersten Prototyp eines solarbetriebenen Katamarans. 2016 folgte der Launch der Silent 64, der ersten serienproduzierten, solarbetriebenen Hochseeyacht der Welt. Damit wurde ein neues Zeitalter des solarbetriebenen Yachtings eingeleitet. Nach einem Konkurs über die ASAP Trading GmbH (vormals Silent-Yachts) mit 45,8 Millionen Euro Schulden im April soll nun mit dem neuen Eigentümer Michael Said ein Neuanfang gewagt werden. MEER & YACHTEN sprach mit Michael Köhler, Gründer und ehemaliger CEO von Silent Yachts über die Insolvenz und den Fortbestand der Marke Silent-Yachts.

Text_Matt. Müncheberg, Foto_Matt. Müncheberg, Image_Silent Yachts

MEER & YACHTEN: Wie kam es zur insolvenz von Silent Yachts? Michael Köhler: Die Geschäfte sind hervorragend gelaufen, wir hatten ein Orderbuch von über 160 Millionen Euro, was für einen newcomer ganz schön viel ist. Wir hatten im Frühjahr 2022 unsere eigene Werft in Italien gekauft, in der wir Silent 62 und in geringer Stückzahl auch die Silent 80 bauen konnten. In drei großen Hallen waren Anfang Januar 16 Yachten in Bau.

Weil wir aufgrund der großen Anzahl an Bestellungen bereits Lieferzeiten von über zwei Jahren hatten, und weil wir Bestellungen für acht Silent 80 und eine Silent 120 hatten, haben wir uns nach einer Werft umgesehen, die einen Teil der Produktion übernehmen könnte. Wir glaubten in einer türkischen Werft den richtigen Partner gefunden zu haben.

Am Anfang lief alles perfekt, toller Baufortschritt, beste Stimmung. Leider mussten wir im Herbst vorigen Jahres feststellen, dass immer mehr Mitarbeiter die Werft in der Türkei kurzfristig verlassen haben, was dazu führte, dass im November mangels Arbeiter die Produktion komplett eingestellt wurde.

Wir legen großen Wert auf die Feststellung, dass wir alle fälligen milestone-Zahlungen überwiesen haben, was auch durch ein unabhängiges Sachverständigengutachten untermauert wird.

Die Auslieferung der Boote an unsere Kunden wurde durch die Einstellung der Produktion unmöglich, wir konnten den Kunden aber auch ihre Anzahlungen nicht rückerstatten, weil wir das Geld ja in die Türkei überwiesen und damit um viele Millionen selbst Material in die Türkei geliefert hatten. All das liegt jetzt in Istanbul – insgesamt fast 40 Millionen Euro.

Welche Rolle spielte dabei das Unternehmen VisionF des türkischen Unternehmers Coskun Bayraktar? Ich möchte dazu keine Stellungnahme abgeben.

Auf welche Höhe beliefen sich zuletzt aktuell die Verbindlichkeiten? Silent Yachts hatte überhaupt keine Schulden vor der Insolvenz, weder bei Lieferanten noch bei einer Bank, noch bei Mitarbeitern. Unsere einzigen Gläubiger waren die Kunden, die auf ihre Yachten warteten.

Daher können wir auch noch nicht final sagen, wieviel am Ende übrigbleibt, weil wir allen unseren Kunden ein Angebot unterbreiten und versuchen, alle Yachten fertig zu bauen. Wenn es nach uns geht, dann bekommt jeder Kunde sein Boot ausgeliefert.

Warum wurde kurz vor der Pleite umfirmiert? Weil wir es möglichst vermeiden wollten, dass unsere Marke durch dieses traurige Kapitel Schaden nimmt. Erfreulicherweise stellen wir fest, dass die Marke Silent Yachts nicht darunter gelitten hat.

Wie viele Silent-Yachten wurden bis heute gebaut, verkauft und ausgeliefert? Wir haben bis heute 21 Yachten ausgeliefert, in diesem Jahr sollen noch fünf weitere folgen

Wie wurde der Fortbestand von Silent Yachts sichergestellt? Einer unserer Kunden ist als Investor eingesprungen und hat die Produktion während der Insolvenz am Leben erhalten. Wir haben während der Insolvenz weiter produziert und sogar eine Yacht zu Wasser gelassen. Mit seiner Unterstützung ist es uns gelungen, das öffentliche Bieterverfahren zu gewinnen und die für die Produktion erforderlichen Teile des Unternehmens aufzukaufen. Seit Mitte März läuft wieder alles ganz normal.

Wer ist der neue Investor? Welche Rolle wird er zukünftig bei Silent Yachts spielen? Dr. Michael Said ist in München geboren und hat mehrere Jahrzehnte in den USA eine Anwaltskanzlei geführt. Im Ruhestand ist er nun nach Europa zurückgekehrt. Er ist der Mehrheitseigentümer und CEO und wird natürlich von seinem Team unterstützt.

Wie geht es nun weiter mit Silent Yachts? Wir haben alle unsere Aktivitäten in Fano konzentriert, dort ist nicht nur die Produktion, sondern auch Design, Entwicklung und Engineering, dort finden unsere Kundengespräche statt, wir können unseren Interessenten Yachten in allen Baustadien und Modellvariationen sowie in verschiedensten Farb- und Materialkombinationen zeigen, derzeit sind in Fano 13 Silent 62 und 1 Silent 80 in Bau. Wir planen derzeit keine neuen Modelle, haben aber natürlich schon Ideen, wie es in der Zukunft weiter gehen könnte.

Sind die Bestellungen / Anzahlungen der Kunden gesichert? Wir beabsichtigen alle Boote an die Kunden auszuliefern.

Welche Modelle gibt es aktuell? Welche Modelle sind in Planung? Derzeit bauen wir Silent 62 und Silent 80, in Zukunft sind auch wieder größere Yachten wie die Silent 120 denkbar.

Herr Köhler, vielen Dank für das Gespräch.

Foto oben: Michael Köhler 2017 in La Grande Motte, (c) muencheberg.media, unten: Silent 80 3Deck, (c) Silent Yachts.

Permanenterregende Spaß-Maschine: das neue Porsche-Boot kommt aus Ohlsdorf

Schnell, äußerst agil und dennoch komfortabel und sicher – Frauscher aus Ohlsdorf und Porsche aus Zuffenhausen haben gemeinsam ein Elektro-Sportboot entwickelt und gebaut, das es in sich hat. MEER & YACHTEN fuhr die neue Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, die auf der boot ´24 in Düsseldorf offizielle Weltpremiere feiert, vorab auf dem herbstlichen Gardasee.

Text_Matt. Müncheberg, Fotos/Images_Porsche, Frauscher, #alexanderscheuber

Es gibt alte Rivas, die werden von (zwei!) Zwölfzylinder-Lamborghini-Motoren angetrieben. In Cannes wurde jüngst das Elektroboot Icon von Tyde vorgestellt (siehe Beitrag in diesem Heft), das von BMW entwickelt und mit Parts ausgerüstet wurde. Brabus, der Haustuner von Mercedes-Benz, stellte mit Axopar als Boots-Partner die agile Shadow 900 vor. Es gibt das AM37-Boot von Aston Martin, gleich mehrere mit Ferrari-Motoren, und sogar Toyota stellte mit dem Lexus-Boot unter Beweis, dass man schicke Boote bauen kann (MEER & YACHTEN berichtete). Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.

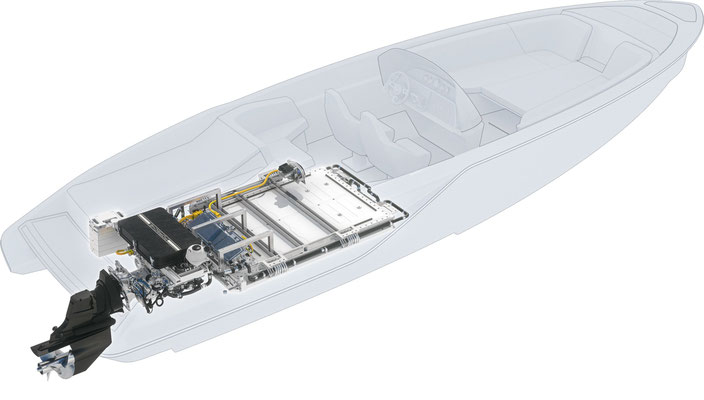

Nun hat auch Porsche ein eigenes Boot. Zusammen mit Frauscher aus Oberösterreich entwickelten die Zuffenhausener jüngst das exklusive E-Sportboot Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. Die Antriebstechnologie des 8,67 Meter langen und 2,49 Meter breiten Spaßmobils stammt vom vollelektrischen Porsche-SUV Macan, den es noch gar nicht gibt, und dessen Design noch geheimgehalten wird. Bis Frühjahr 2024 – heißt es bei Porsche, da soll es dann die offizielle Auto-Premiere geben (MEER & YACHTEN wird den neuen Macan in Ausgabe 1-24 in der Rubrik MEER & STRASSE vorstellen).

Hatten in den letzten Jahren verschiedene Werften Boote mit E-Antrieben vorgestellt, um ihre Marke möglichst einfach grünzuwaschen oder ihr Portfolio mit Gewalt möglichst schnell in den Bereich E-Mobility zu drücken (teilweise mit zweifelhaftem Erfolg), so wurde Anfang Oktober das erste ernstzunehmende Projekt im Bereich der kräftigen, exklusiven Sportboote Realität. Der Name des 8,67 Meter langen und 2,49 Meter breiten Sportbootes (Tiefgang bei Trimm unten: 0,9 Meter) nennt stolz beide beteiligten Unternehmen: Frauscher x Porsche 850 Fantom Air.

Das hätte sich Engelbert Frauscher wohl nicht zu träumen gewagt, als er im Jahr 1927 eine Bootsbauerei in Wien gründete: dass der Name Frauscher 96 Jahre später Maßstäbe nicht nur im internationalen Premium-Bootsbau, sondern auch auf dem Gebiet der E-Mobility auf dem Wasser setzten wird. Und doch ist es so: der familiengeführten Werft, die schon immer für innovative Ideen und präzise Handwerkskunst stand, gelang mit ihrem neuen Elektro-Boot ein großer Coup – und ein gewaltiger Sprung in die internationale Zukunft des Elektro-Bootsbaus.

Ausgerüstet mit der Antriebstechnologie des künftigen vollelektrischen Porsche Macan (der erst im Frühjahr 2024 offiziell vorgestellt werden wird), bietet die Elektro-Yacht herausragende Fahreigenschaften, wovon wir uns bei einem ersten Fahrtest für ausgewählte internationale Journalisten Anfang Oktober auf dem herbstlichen Gardasee selbst einen ersten Eindruck verschaffen konnten. Fazit: die neue Porsche-Yacht von Frauscher beschleunigt rasant und erreicht einen beindruckenden Top-Speed.

Das Boot bietet dabei ein komfortables Fahrerlebnis, lässt sich leicht bedienen, und hat einige Features an Bord, die stets die Sicherheit an Bord gewährleisten. Auch Kurven und Wellen meistert das 28 Fuß-Boot souverän. Und ganz nebenbei besitzt die kleine, kräftige Yacht auch noch ein Spitzen-Design (außen: Frauscher, innen: Porsche).

„Wir stehen für modernen, sportlichen und nachhaltigen Luxus – und wir definieren dieses Konzept neu. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu begeistern und ihre Träume zu erfüllen“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG. Die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air biete ebenso außergewöhnliche Performance- und Luxus-Erlebnisse wie unsere Sportwagen, sagt Meschke.

Für den Einsatz auf dem Wasser hat Porsche seine für Straßenfahrzeuge konzipierte Antriebstechnologie adaptiert und weiterentwickelt. Die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air nutzt Komponenten der Premium Plattform Electric (PPE), auf der auch der neue elektrische Macan basieren wird. Dazu zählt unter anderem die Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Gesamtkapazität von rund 100 kWh und die dazugehörige Leistungselektronik.

Und: der Macan-Antrieb von Porsche, der in der neuen Frauscher verbaut wird, setzt auf die sogenannte PSM der neuesten Generation. Diese Abkürzung steht nicht, wie man vielleicht meinen könnte, für Permanenterregende Spaß-Maschine, sondern für Permanenterregte Synchron-Maschine. Gegenüber der überwiegend verbauten (weil kostengünstigeren) Asynchronmaschine (ASM) soll die PSM (aktuell mit einer Spitzenleistung von 400 kW) eine höhere Dauerleistung bieten können. Grund: sie soll weniger leicht überhitzen und müsse daher nicht dauernd runtergeregelt werden, heisst es.

Die PSM von Porsche wird über eine Leistungselektronik mit dreiphasiger Wechselspannung versorgt und auch gesteuert. Über die Frequenz der Wechselspannung, mit der sie um den Nullpunkt von Plus zu Minus pendelt, wird dabei die Drehzahl des Motors bestimmt. Der Puls-Wechselrichter gibt bisher schon bei den Taycan-Motoren die Frequenz des Drehfeldes im Stator vor – und reguliert so die Drehzahl des Rotors (ausführlicher Fahrtest Porsche Taycan siehe MEER & YACHTEN 4-20, Rubrik MEER & STRASSE).

Porsche Fahrer sind es gewohnt, mit Hilfe mehrerer Fahrmodi die jeweils situativ passende Antriebscharakteristik zu wählen. Das ist auch bei der Frauscher x Porsche möglich: Dort kann zwischen den Einstellungen Docking, Range, Sport und Sport Plus gewechselt werden. Beim Test erwies sich das als äußerst praktisch: mit dem Docking Modus – in Verbindung mit einem Bugstrahler – wird das An- und Ablegen so zum Kinderspiel. Im Sport S-Modus ist für 30 Sekunden ein Topspeed von bis zu 46 Knoten (85 km/h) möglich.

Das Boot könne noch viel schneller fahren, sagt Stefan Frauscher, einer der Geschäftsführer der Ohlsdorfer Familienwerft, Tests hätten einen Top-Speed von 100 km/h (54 Knoten) und mehr ergeben. Doch die Sicherheit von Fahrer und Gästen (bis zu neun Personen haben auf dem Flitzer Platz) habe Vorrang; deshalb habe man die Geschwindigkeit bei 85 km/h abgeriegelt. Und um die Temperaturen der Aggregate in einem händelbaren Bereich (sprich: unter 180 Grad) zu halten, sei der Topspeed auch nur für maximal 30 Sekunden möglich.

Doch auch im Sport- und selbst im Range-Modus (effizienteste Fahrweise, um möglichst lange Strecken zurücklegen zu können) ist das Boot noch äußerst agil und macht jede Menge Spaß. Die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, welche auf dem erfolgreichen Daycruiser Frauscher 858 Fantom Air basiert, übernimmt dessen 8,67 Meter langen und 2,49 Meter breiten Rumpf nahezu unverändert und bietet daher ebenso viel Platz wie dieser.

An die Badeplattform am Heck schließt sich eine weiträumige Liegefläche mit zwei komfortablen Polstern an. Ein Mittelgang verbindet den hinteren Teil des Bootes mit dem freistehenden Steuerstand und dem Cockpit. Im Bugbereich laden zwei weitere Polsterbänke zum Verweilen ein. Das macht Sinn, denn zumeist wird der sportlich-komfortable Flitzer wohl zum Hinausfahren auf den See oder aufs Meer genutzt werden, um dort für ein paar Stunden in einer ruhigen Bucht zu ankern, zu baden, zu verweilen, um das Dolce Vita zu genießen.

Die umfangreichen Veränderungen und Neuerungen am Boot befinden sich – für den Fahrer von außen nahezu unsichtbar – in seinem Inneren: dort, wo bisher der Tank und das Verbrenner-Aggregat verbaut war, befindet sich nun die Antriebsmaschine, die Steuerung und weitere Komponenten des E-Antriebs; die Batteriebank ist möglichst tief achtern verbaut worden.

Aufgehängt wurde sie schwingend mittels starker Metalldrähte – eine Dämpfungs-Technologie aus dem Panzerbau, denn bei Tests auf dem Wasser wurden Kräfte von bis zu 50 G gemessen – zu viel, um die statischen Befestigungen 1 : 1 so einfach aus dem Automobilbau übernehmen zu können.

Auch beim Antrieb wurde lange getüftelt, um das brachiale Drehmoment aufs Wasser übertragen zu können, ohne diesen gleich zu zerlegen, will man einmal im Sport-Modus den „Hebel auf den Tisch“ legen. Verwendung findet deshalb in der Baunummer 1 ein Sport-Z-Antrieb von Mercury.

Die zwei gegenläufigen Schrauben des Antriebs kosten zwar ein wenig Endgeschwindigkeit, sorgen dafür aber permanent für sicheren, kraftvollen Vortrieb. Und: aus Sicherheitsgründen wurde eine Verzögerung von zwei Sekunden bei der maximalen Beschleunigung im Sport-Modus eingebaut, auch dies eine gute, sinnvolle Idee, welche den Komfort an Bord erhöht (und, ganz nebenbei bemerkt: in puncto Beschleunigung und Topspeed macht das E-Boot trotzdem noch eine bessere Figur als sein Verbrenner-Pendant).

Dank der 800-Volt-Technik von Porsche kann das Elektro-Sportboot an DC-Schnelllade-Stationen mit mehr als 250 kW Gleichstrom aufgeladen werden. Unter Idealbedingungen soll sich die Batterie so in deutlich unter 30 Minuten von zehn bis 80 Prozent SoC (State of Charge/Batterieladung) aufladen lassen können.

„Mit nur fünf dieser Schnellade-Stationen kann der gesamte Gardasee für Boote elektrisiert werden“, sind sich Porsche und Frauscher bei der Bootsvorstellung Anfang Oktober bei der Cantiere Nautico Feltrinelli, dem Italien-Händler von Frauscher, einig. Aber auch AC-Laden an herkömmlichen Haushalts- und Starkstrom-Anschlüssen mit Wechselstrom ist möglich, ein 11-kW-Lader ist serienmäßig verbaut.

Die Elektro-Yacht ist aber nicht nur powered by Porsche. Das Studio F. A. Porsche in Zell am See (Österreich) zeichnet darüber hinaus für die Gestaltung des Steuerstandes verantwortlich. So ist ein originales Sportlenkrad von Porsche an Bord. Fünf analoge Rundinstrumente auf der oberen Ebene der Instrumententafel unterstreichen die Porsche-Anmutung und informieren über die wesentlichen Daten.

Die beiden Vordersitze haben die Designer vom Studio F. A. Porsche neu entworfen. Der hohen EPerformance entsprechend bieten sie viel Seitenhalt. Ihre Optik mit hochgezogenen Rückenlehnen, integrierten Kopfstützen und eingesticktem Wappen ist von den Sportsitzen der Porsche-Sportwagen inspiriert.

Gebaut wird die Yacht in der Frauscher Bootswerft im österreichischen Ohlsdorf, in der aktuell etwa 100 Mitarbeiter tätig sind. Frauscher übernimmt zudem die komplette Vertriebslogistik sowie das After Sales-Management.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Porsche aufs Wasser wagt: 1959 präsentierte das Unternehmen der Öffentlichkeit den Bootsmotor Typ 729. Er basierte auf dem Vierzylinder-Boxermotor des Porsche 356, die Leistung war auf 52 PS gedrosselt.

Auch für Frauscher sind elektrisch angetriebene Boote nichts Neues: bereits 1955 stellten sie ihr erstes E-Boot, damals für den Verleihbetrieb, vor. 3.000 Elektroboote baute die Familienwerft bis heute, in Zeiten, da der Begriff „E-Mobility“ noch gänzlich unbekannt war.

Sogar ein Fuel Cell-Boot bauten die Frauschers bereits – vor 15 Jahren. Nun also ein vollelektrisches Sportboot, das diesen Namen erstmals auch verdient. „Wir verändern die Bootswelt“, sagt Stefan Frauscher bei der Vorstellung auf dem herbstlichen Gardasee. Unser Fazit: recht hat er. Opa Engelbert wäre stolz gewesen. Weitere Infos: frauscherboats.com, porsche.com.

Technische Daten Frauscher x Porsche 850 Fantom Air: CE-Kategorie C (Küstennahe Gewässer), Personen 9, Länge/Breite (m) 8,67/2,49, Durchfahrtshöhe (m) 1,35, Tiefgang bei Trimm hoch/nieder (m) 0,5/0,9, Leergewicht (kg) 2.800, Dauer-/Spitzenleistung E-Motor (kW) 170/400, Batteriekapazität (KWh/brutto) 100, Ladeleistung DC (kW) > 250, Ladeleistung AC (kW) 11, Höchstgeschwindigkeit im Modus Sport Plus (km/h/kn) 85/46, Crusing Speed (km/h/kn) 41/22, Reichweite bei Cruising Speed (km) 45, Reichweite bei kundentypischem Mix aus Langsam-, Cruising- und schneller Fahrt (h) 2-3, je nach Fahrprofil. Grundpreis: 561.700 Euro /netto, Auslieferung der ersten Einheiten: 2024. Das Boot feiert seine Weltpremiere auf der boot Düsseldorf 2024, Info: boot.de.

(Erscheint in: MEER & YACHTEN 4-23 / Printversion, Dezember 2023, Heft hier bestellen / abonnieren).

RERE AHI – DAS FLIEGENDE FEUER

Das Paradies für Wassersportler – und Urlauber, denen luxuriöse Privatsphäre wichtig ist – liegt nur knapp hinter der Datumsgrenze, mitten im Pazifik. Laucala (lauˈðala gesprochen), die kleine, nur etwa 12 Quadratkilometer messende Perle der Fidschi-Inseln, Taveuni östlich vorgelagert, befindet sich in Privatbesitz und beherbergt seit Ende 2021 ein Luxusresort der Como-Gruppe. Wer es auf die sympathische grüne Insel im Inneren des geschützten Riffs vor Thurston Point geschafft hat, dem mangelt es wohl nur an einem: mehr Zeit, die man gern hier verbringen möchte.

Text_Matt. Müncheberg, Fotos_muencheberg.media, Como Laucala

Jedesmal, wenn die RERE AHI ihre drei weiß schimmernden Segel setzt, sticht auch ein ehemaliger Teil der katholischen Kirche von Devonport, Neuseeland, mit ihr in See. Genauer gesagt, besteht ein Großteil des Ballasts der hübschen Holzketsch aus dem alten, eingeschmolzenen Bleidach des ehrwürdigen Gotteshauses.

„Das merkt man, jedesmal wenn wir mit ihr hinausfahren“, sagt Vereti Lele, Skipper der stilvollen, alten Lady. „Sie segelt sehr sanft“, sagt er, so als hielte jemand „von oben“ seine Hand über sie.

Der Jetty des Resorts im Nordteil von Laucala Island, das seit kurzem den Zusatz Como im Namen trägt, wandert langsam achteraus. Eine leichte Morgenbrise bläht Fock und Großsegel und treibt das Boot Richtung Nordwesten.

An Backbordseite passieren wir die Inseln Qamea und gleich nördlich davon Matagi. Dahinter schimmern geheimnisvoll die Umrisse von Matei, der Nordspitze von Taveuni. Voraus erkennen wir schemenhaft Rabi Island und die Südostspitze von Vanua Levu, der zweitgrößten Insel des Fidschi-Archipels. Dahinter gibt es tausende Seemeilen lang nichts – nur Wasser mit ein paar kleinen Inseln darin.

Richtung Australien sind es 4.600 Kilometer, nach Japan 7.300, und bis nach L.A. bräuchte man für die knapp 8.900 Kilometer mit dem Flieger etwa zehn Stunden. Wollte man nach Deutschland reisen, müsste man von hier aus sogar 16.127 Kilometer zurücklegen.

Wir befinden uns mitten im tiefblauen Pazifik, am anderen Ende der Welt. Schön ist es hier, im Seglerparadies. So könnte es ewig weitergehen. Zumindest für die nächsten zwei, drei Wochen…

„Das Vorliek des Groß muss mehr durchgesetzt werden“, ruft Vereti Lele seinem Bootsmann, einem kleinen, drahtigen Fijianer, zu. Er dreht den Bug der RERE AHI kurz in den Wind und sagt: „jetzt!“. Der Bootsmann holt das Fall mit einer Winsch dichter und bestätigt: „o.k.!“ Vereti fällt leicht ab, holt die Segel etwas dichter, und augenblicklich nimmt unsere schlanke Teak-Ketsch wieder Fahrt auf.

Als die RERE AHI 1967, also vor mehr als 55 Jahren, von Charlie Kemp und seinem Sohn Allen in Devonport auf Kiel gelegt worden sei, sei das Dach der Kirchen im Ort gerade neu eingedeckt worden, sagt Vereti Lele. „Charlie Kemp hatte den Priester damals gefragt, wieviel er für das alte Kirchenschiff haben wolle“, erzählt der Skip weiter. Der Legende zufolge habe der Priester geantwortet: „Mein Sohn, das Haus gehört dem Herrn, also sollten wir ihm das Dach zuerst anbieten.“

„Wie sollen wir das bloß anstellen?“, soll Charlie ratlos gefragt haben. „Nun, mein Sohn, wirf das Dach in die Luft, und der Herr wird sich nehmen, was er will. Dann kannst du den Rest behalten“. So sei Charlie Kemp zu anderthalb Tonnen Blei gekommen, die schließlich als Ballast in den Kiel der RERE AHI gewandert seien, sagt Skipper Vereti schmunzelnd.

Der Rumpf sei aus Kauri-Holz mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll aufgebaut, kantenverleimt und mit gedrehten Bronzenägeln verschraubt worden. Der neuseeländische Kauri-Baum, auch Neuseeländische Kauri-Fichte oder Kauri-Kiefer genannt, gehört zur Familie der Araukariengewächse. Sie ist die größte in Neuseeland heimische Baumart.

Jede Planke sei sorgfältig angepasst worden, und es habe ganze achtzehn Monate gedauert, bis die Beplankung fertiggestellt worden sei.

Das Teakholz der RERE AHI stamme von der alten Waiheke-Fähre MURATAI, sagt Vereti, der eigentlich Ingenieur ist und hier auf Laucala das Segel-Handwerk erlernt hat. Die Fähre sei irgendwann vor McCullums Island im Hauraki-Golf gesunken und anschließend geborgen worden.

Dann sei sie auf ein Floß gehoben und zurück in die Stadt geschleppt worden. So erzählt es auch die kleine, liebevoll gestaltete Laucala-Encyclopedia, die jeder Gast des nur 25 Gästehäuser umfassenden Resorts auf dem Tisch seiner Villa vorfindet.

Der größte Teil des Teakholzes sei für das Deck der RERE AHI verwendet worden, heißt es dort weiter. Es sei mit einer Dicke von drei Viertel Zoll verlegt worden. Das von strohgelb bis rötlich-braun changierende Holz wird heute überwiegend für den Bau von Klangteilen bei Gitarren und Bässen verwendet. Jedenfalls, da ist sich Skipper Vereti sicher, „steckten im Deck der Segelyacht noch viele Jahre Leben“.

Matagi Island ist inzwischen achtern ausgewandert. Ringsumher nur die tiefblaue See. Stille. Weiße Seeschwalben ziehen über unseren Köpfen ihre Kreise. Hin und wieder platscht es neben und vor unserem Boot schwer im Wasser, wenn größere Fische kleinere jagen – oder von noch größeren selbst gejagt werden. Das ist für uns der größte Luxus: wir sind mit unserem Boot ganz allein auf dem Meer. Niemand da außer uns.

Nur alle paar Stunden, wenn Dienstwechsel der Angestellten des Resorts ist, passiert eine kleine Fähre den Nordteil der Insel. Sie nimmt müde Mitarbeiter auf und verteilt sie auf ihre Wohnstätten auf den nahegelegenen Inseln, und sie spuckt frische Leute auf Laucala aus.

Ab und zu kommt es auch vor, dass der kleine Privatjet auf dem insel-eigenen Airport landet. Das wäre eine gute Frage für Wer wird Millionär: wie lauten die Kenndaten des Laucala Airport Fiji? Antwort: NFNH (ICAO-Code) und LUC (IATA-Code).

Wer dann mit der richtigen Antwort die Million gewonnen hätte, könnte von dem Geld ein gutes halbes Jahr auf dem Resort als Gast verbringen, wenn er wollte. Doch einen solchen Gewinn hätten die meisten der Gäste des Como Laucala Resorts gar nicht nötig.

Wer sich hier einmietet, könnte sich vom Fleck weg auch eine der Villen auf der Insel kaufen. Wenn nicht, muss man lange sparen für einen mehrtägigen Aufenthalt auf dem Eiland; schließlich gilt das Resort als eines der exklusivsten – und wohl auch teuersten des Fidschi-Archipels und der gesamten Südsee.

Der kleine Flugplatz gehe in die Zeit zurück, als die Insel noch dem amerikanische Medienmogul Malcolm Forbes gehört habe, heißt es. Jüngst wurde er ausgebaut und dient nun vor allem dem Transport von Gästen von der etwa 45 Flugminuten entfernten Hauptinsel Nadi mit der Resort-eigenen Maschine nach Laucala Island.

Bereits 1643 sei die Insel von Abel Tasman für die europäische Geographie entdeckt worden, heißt es. Und, dass sie nur 231 Jahre später, im Jahr 1874, vom König des vereinten Fidschi-Reiches, Seru Epenisa Cakobau, an Europäer verkauft worden sei. Damit habe er die Einwohner Laucalas bestrafen wollen, denn diese hätten mit dem Häuptling von Tonga, Enele Maʻafu, paktiert.

Damals wurde zwischen den Inseln noch mit Druas, doppelrümpfigen Kanus, gesegelt (siehe dazu unseren Beitrag in MEER & YACHTEN 3-23, Teil 2 unseres Fidschi Specials). Blutige Rituale hätten zu diesen seetüchtigen Booten gehört, heißt es.

So seien zum Start einer Drua regelmäßig Menschen geopfert worden. Auch habe es Stapellauf-Zeremonien gegeben, bei denen Männer auf dem Deck regelrecht „abgeschlachtet“ worden seien, damit es „mit menschlichem Blut gewaschen werden konnte“.

Grund: Mana, die transzendente Kraft Ozeaniens, sollte in das Boot eindringen können und es schnell und sicher machen. Einige kleine Inseln und Bezirke Fidschis hätten „durch Erbrecht die zweifelhafte Ehre“ gehabt, „Opfer für diese Anlässe zu liefern“. Dazu soll auch die Insel Laucala gehört haben, „für den Stapellauf der Schiffe der Cakaundrove-Häuptlinge“.

Ober-Häuptling Cacobau hatte Glück, denn nur kurze Zeit, nachdem er Laucala verkauft hatte, nämlich am 10. Oktober 1874, wird die gesamte Fidschi-Inselgruppe zur britischen Kronkolonie erklärt.

Britische Pflanzer betrieben in der Folgezeit Kopra-Anbau auf der Insel. Später ging das Eiland an die australische Carpenter Group, dann an Morris Hedstorm. 1972 erwarb sie schließlich der amerikanische Medienmogul Malcolm Forbes. Es heißt, dass er eine Million US-Dollar dafür ausgegeben habe.

Seitdem nannte man das Inselchen auch Forbes Island. 1990 baute Forbes einige Hütten auf Laucala Island und vermietete sie an Touristen.

Malcolm Forbes starb 1990 und wurde auf Laucala begraben. 16 Jahre später wurde auf Fidschi geputscht. 2000 wurde die Insel besetzt und der Tourismusbetrieb geschlossen.

2003 begann schließlich die Neuzeit für das grüne Eiland. Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz kaufte Laucala Island. Man sagt, er habe zehnmal mehr für die kleine grüne Insel ausgeben müssen als Forbes vor ihm – selbst das war wohl ein Schnäppchen, aus heutiger Sicht betrachtet.

Mateschitz habe das Eiland sehr geliebt, sagt Vereti Lele, der Skipper der RERE AHI. Er habe das Resort fürsorglich auf Vordermann gebracht und umsichtig ausgebaut. 2008 sei es von ihm wiedereröffnet worden.

Er habe ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern und Bewohnern der Inseln gehabt und habe das Eiland soweit wie möglich auf Selbstversorgung und ökologischen Landbau umgestellt. Entsprechend groß sei die Bestürzung und die Trauer auf Laucala gewesen, als der „Boss“ im letzten Jahr überraschend verstorben sei.

Und: Mateschitz war leidenschaftlicher Segler gewesen, sagt Vereti Lele. Deshalb habe der österreichische Unternehmer im Jahr 2009 auch die RERE AHI gekauft. Oft sei er morgens mit dem Boot losgesegelt, zu einer der umliegenden Inseln, um erst am späten Nachmittag wieder zurückzukommen.

Zuletzt habe ihn auch sein Sohn Mark begleitet, der nun das Erbe seines Vaters angetreten hat. Schöne, unbeschwerte Zeiten seien das gewesen, damals, erinnert sich der kräftige Fijianer, der von einer der Nebeninseln Laucalas stammt.

„Ursprünglich sollte das Boot den Namen AHIRERE erhalten“, sagt Vereti. Das sei der Maori-Name für die Feuerfliege. Irgend jemand habe dann statt AHIRERE den Namen RERE AHI ins Spiel gebracht, was wörtlich übersetzt so viel wie „fliegendes Feuer“ bedeutet. Das sei aber auch o.k. gewesen, hätten sich wohl die Erbauer des Bootes gedacht, sagt Vereti, denn dieser Name sei schließlich angemessen für ein schönes, leuchtendes, schnelles Boot, oder?

Der Designer der RERE AHI, John Woollacott aus Devenport, Tasmanien, habe die 12 Meter über Alles lange Ketsch entworfen. Anfang 2009 sei das Boot von Jon Jones, Bootsbauer aus Whangarei, Neuseeland, restauriert worden.

Acht Monate habe das Refit gedauert. 80 Liter Uroxsys-Lack habe man gebraucht. 30 Whangarei-Unternehmen seien an der Überholung beteiligt gewesen. Danach sei sie nach Suva verschifft worden. Von dort habe er, Vereti Lele, das Boot zu ihrem neuen Eigner auf der Insel Laucala überführt.

Vier Tage habe dieser Überführungstörn gedauert, schwärmt Vereti, das sei „eine seiner schönsten Erfahrungen“ gewesen. Tagsüber sei er gesegelt, nachts habe er das Boot vor einer Insel festgemacht.

Unter dem Fuß ihrer Masten trage die RERE AHI Münzen von Neuseeland und Fidschi. „Das bringt Glück“, sagt Skipper Vereti Lele. Das könne man ab und zu auf See gut gebrauchen.

Seit dem 26. November 2009, dem Tag der Ankunft, stehe das Boot allen Gästen des Resorts zur Verfügung. Wer will, könne mit ihm als Skipper tage- oder stundenweise gemeinsam hinaussegeln in die blaue Weite des Pazifiks.

Er hoffe, dass davon zukünftig möglichst viele Gäste Gebrauch machen. Denn, so sagt Vereti Lele, „es gibt nichts schöneres, als mit der alten Lady hinauszusegeln, das warme Deck des edlen Teaks unter den nackten Füßen zu spüren und den kühlenden Seewind im Gesicht, und das leise Plätschern vorn am Bug zu hören“.

Auf dem Weg zurück übergibt er mir für eine Weile das Steuer. Ich weiß sofort, was er mit seinen schwärmerischen Worten meint: ganz leicht liegt die RERE AHI am Steuer, die Segel stehen gut, das Boot ist in einem tadellosen Pflegezustand, und wir machen eine gute Fahrt.

Geht eine Bö durch, legt sich die hölzerne Schönheit mit etwas Verzögerung auf die Seite, aber nur ein wenig, so als wolle sie die Gäste an Bord nicht mehr als unnötig verunsichern. Vinaka vakalevu, Vereti Lele, und Vinaka vakalevu, RERE AHI! Danke für einen unvergesslichen Törn.

INFO COMO LAUCALA

Das seit Dezember 2021 von der COMO-Gruppe betriebene Laucala Island Resort gehört zu den exklusivsten Anlagen im Südpazifik. COMO Laucala Island verspricht unberührte Natur, umgeben von türkisblauem Meer und weißen Sandstränden, sowie viel Privatsphäre. Im Herzen der Insel befinden sich tropische Regenwälder, vulkanische Berge, blaue Lagunen, Mangroven und Kokosnuss-Plantagen. 25 Residenzen, jede auf Wunsch mit eigenem Butler, verteilen sich an Privatstränden, über Lagunen, auf Hügeln und Bergen. Es gibt eine private Landebahn, die mit einem 45-minütigen Privatflugzeug-Charter vom internationalen Flughafen Nadi aus erreicht werden kann. Die Villen befinden sich an der Nordküste und bieten beste Aussicht auf den Pazifik. Alle Residenzen sind zwischen 3.000 und 4.000 Quadratmeter groß und verfügen über einen privaten Pool. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, nach Möglichkeit lokale Materialien zu verwenden, weshalb die Residenzen aus Holz im südpazifischen Stil gebaut sind und sich so nahtlos in die üppige Natur einfügen. Es gibt viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, etwa einen 18-Loch-Golfplatz, gestaltet von David McLay Kidd, Jetskies, Angelboote, man kann Reiten, Wandern oder Mountainbiken. Wer will, erkundet schnorchelnd oder tauchend das Hausriff. Nur 40 Minuten entfernt befindet sich der spektakuläre Dive-Spot Rainbow Reef. Und – natürlich kann man auch segeln gehen. Zur Verfügung stehen neben der RERE AHI (siehe Beitrag) auch der berühmte Drachen AMANDA. Seit diesem Jahr gibt es auch eine moderne Motoryacht von Frauscher aus Gmunden. Die Anschaffung weiterer Motoryachten und sogar eines kleinen U-Bootes seien in näherer Zukunft für die Gäste des Resorts geplant, sagt der General Manager des Como Laucama Islands, Gary A. Henden. Außerdem gibt es auf der Insel ein Como Shambhala Retreat mit Kursen, Yoga und einem Fitnesscenter. Um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und im Einklang mit der Como-Philosophie "Farm-to-Table", werden die fünf gastronomischen Einrichtungen der Insel mit frischen Produkten von der 240 Hektar großen Farm des Resorts beliefert, auf der eine Vielzahl von Pflanzen biologisch angebaut und Tiere wie Hühner, Wachteln und Wagyu-Rinder gehalten werden. Frische Meeresfrüchte werden ausschließlich von einheimischen Fischern bezogen. Und man arbeite an einer Umstellung der Energieversorgung auf Hydroenergie. Weitere Infos: comohotels.com. Infos über Fidschi: fiji.travel. Hinkommen: wir flogen mit AF/KLM von Berlin über Amsterdam und Los Angeles nach Nadi auf Viti Levu, von dort mit der inseleigenen Propellermaschine nach Laucala. Aufenthalt buchen: entweder direkt über comohotels.com oder über APTC, All Pacific Travel Concept Fiji, aptc.com.au, Ansprechpartnerin: Monika Oldenburg, die (deutschsprachig) bei der Reiseplanung behilflich ist und auch die Gästebetreuung und -transport vor Ort übernimmt, Kontakt: Tel. +679-9993920, monika.oldenburg@aptc.com.fj.

UNFINISHED BUSINESS

Der deutsche Ocean Race-Teilnehmer Robert Stanjek im MEER & YACHTEN-Gespräch über die Herausforderungen und die Gefahren des Offshore-Segelns, über beglückende Momente auf See und die Zukunft des Ocean Race

In Alicante sollte 2021 das vierzehnte Ocean Race starten. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Start zunächst auf Oktober 2022 verlegt, schließlich erfolgte der Start am 15. Januar 2023. Sechs Monate später endete das Rennen am 1. Juli 2023 in Genua. Zwei Bootstypen, die Volvo Ocean 65 (VO65) und Open 60, kamen zum Einsatz. Für die Ozean-Etappen wurden die IMOCA 60 mit Hydrofoils ausgerüstet. Nach dem Start in Alicante wurden sieben Etappen mit Stopps in Kap Verde, Kapstadt, Itajaí, Newport, Aarhus, einem Fly-By in Kiel, Den Haag und dem Zieleinlauf in Genua gesegelt. Drei Teams waren mit deutscher Beteiligung am Start: neben Boris Herrmann als Teamchef und Skipper auf der neuen MALIZIA – SEAEXPLORER und Susann Beucke auf HOLCIM – PRB waren auf GUYOT ENVIRONNEMENT – TEAM EUROPE gleich zwei Deutsche Segler an Bord: Phillip Kasüske und Robert Stanjek, der als Co-Skipper auf GUYOT ENVIRONNEMENT fungierte. MEER & YACHTEN sprach einen Tag nach seiner Rückkehr vom Ocean Race Anfang Juli mit dem 41jährigen Berliner Robert Stanjek, der viele Jahre im olympischen Leistungssport aktiv war, und der 2012 Olympia-Sechster und 2014 Starboot-Weltmeister wurde. Stanjek, der zunächst im Seglerverein Rahnsdorf segelte, und dann in den Schümann-Club Yachtclub Berlin-Grünau wechselte, sattelte vom Starboot auf Big Boats um, gründete zusammen mit dem Berliner Musikproduzenten, Komponisten und Seesegler Jens Kuphal das Offshore Team Germany (OTG) und gewann 2012 das Ocean Race Europe. Das gerade beendete Ocean Race „round the world“, für das OTG und der Imoca-Profi Benjamin Dutreux aus Frankreich ihre Kräfte gebündelt und das Guyot Environnement – Team Europe gegründet hatten, lief indes für den Deutschen Stanjek nicht wie erhofft. Erst delaminierte ihr Boot, die ex HUGO BOSS aus dem Jahr 2015, dann brach der Mast, und schließlich fuhr sein Schiff kurz nach dem Start der siebten Etappe auch noch dem führenden Boot 11th HOUR RACING schuldhaft ins Heck und nahm dieses damit aus dem Rennen. Zwar war da nicht Stanjek, sondern GUYOT-Skipper Benjamin Dutreux am Ruder, der auch sofort die Verantwortung für den Unfall übernahm. Doch spätestens da war klar: für das Unglücksteam GUYOT hatte es nur für die Rote Laterne gereicht: vierter Platz von vier; 11th HOUR RACING gewann das Rennen (nach Protest und Wiedergutmachung) vor dem Schweizer Team HOLCIM – PRB und Team MALIZIA.

Robert, du bist seit anderthalb Tagen wieder zurück in deiner Berliner Heimat – bist du schon wieder hier bei deiner Familie – oder mit den Gedanken noch auf dem Boot? Es war ja ein Etappenrennen, ich hatte ab und zu Begegnungen mit meiner Familie. Das war das Wichtigste. Wenn man wieder nach Hause kommt, muss man nach drei Monaten intensiver Vorbereitung und dann weiteren sechs Monaten unterwegs jetzt erstmal seinen Platz wiederfinden in der Familie. Meine Frau hatte hier die Show in der Zwischenzeit echt grandios alleine geschmissen. Es ist schön, dass man jetzt keine Zeit hat, in ein Loch zu fallen. Die Kids fordern einen von der ersten Minute an. Jetzt heisst es erstmal, ein paar administrative Sachen aufholen, da bleibt natürlich ein bisschen was liegen.

Wie oft hattest du deine Familie gesehen in der Race-Zeit? Ich bin am 2. Januar rausgeflogen nach Alicante, dann war ich 11 Wochen weg. Meine Familie hat mich dann einmal in Kapstadt besucht, das war sehr schön. Geschätzt waren das schon ein paar Tage, aber es war nicht viel.

Was würdest du sagen, wie wichtig ist der Rückhalt durch die Familie, damit man die Kraft hat, so eine Sache überhaupt stemmen zu können? Du kannst die Entscheidungen, in sowas rein zu gehen nur zusammen treffen. Die Teams, die da gemeinsam reisen, sind meist 40, 50 Leute stark, und dann hast du da eben sechs, sieben, acht Teams, das sind meist junge Leute, die noch nicht gebunden sind, oder auch Leute, die es nicht hingekriegt haben mit Beziehungen. Es gibt wenige, die intakte Familien haben, und noch weniger, wo die Frau fest arbeitet. Das ist schon echt eine starke, krasse Herausforderung. Das kann man nicht jedes zweite Jahr machen.

Würdest du sagen dass man besser in dem Sport sein kann, wenn man jemanden als Background hat, der einem eine psychologische Stütze ist an Land? Ist es etwas, woran man denkt die ganze Zeit, was einen aufbaut? Es gibt viele, die können einfach der Vorbereitung mehr Zeit widmen, das ist nicht dasselbe, als wenn du eine Familie und Kinder hast. Dann musst du Blocks machen und musst wieder nach Hause, das ist nicht der gleiche Wettkampf. Aber wenn du so ein paar Krisen durch hast, wie wir sie jetzt hatten im Ocean Race, und sportlich vielleicht nicht da angeschlagen hast, wo du ankommen wolltest, dann ist das natürlich auch toll. Dann kommst du nach Hause und fällst weich. Das gibt einem dann schon Halt und eine Konstante im Leben.

Wie hart war das Rennen, rückblickend betrachtet? Ich bin schon erschöpft, es war ein starker Wettkampf gewesen ohne Frage… Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich nochmal gehen würde, vielleicht um alles sportlich ein wenig glattzuziehen, und um es ein wenig besser hinzukriegen, dafür wäre ich jetzt wahrscheinlich zu erschöpft. Es ist so ongoing dieser Wettkampf, du hast nie Pause. Wenn du sportlich beendest oder auch vorzeitig abbrichst, mit einem Schaden, verlagert sich das ja nur. Es gibt dann logistische und technische Lösungen, wirtschaftlich muss man nachfinanzieren. Es ist ein ongoing Stress. Dann fliegst du wieder rein, du bereitest dich wieder auf den Start vor, gehst wieder auf den Ozean. Es macht keine Pause, dieses Rennen. Es war schon ein sehr komplexer Wettkampf. Das war auch mental einfach Stress. Die Etappen waren physisch und mental nicht leicht.

Was ist die größere Herausforderung gewesen, der psychische oder der physische Aspekt? Also körperlich gehts mir gut, ich bin jetzt 42, aber ich habe das Rennen gut weggesteckt. Ich hab schon gut auf mich aufgepasst und war gut vorbereitet. Aber ja, man baut dann schon nach so ner Etappe etwas ab. Die Manöver sind anstrengend zu viert, diese foilenden Rides, die sind schon krass. Prellungen, Beulen, Stauchungen… (lacht). Das ist normal, da muss man sich dann eben erstmal wieder erholen. Aber auch mental ist das krass. Ich glaube, der Unterschied zu den zuvor konventionell gesegelten Mannschaftsbooten ist, dass diese Imocas, weil sie halt zu viert gesegelt werden, und du alleine so ein Hightech-Schiff verantwortest, so schnelle Schiffe sind. Das ist bei Wind wie eine entsicherte Kalaschnikow. Du musst immer sehr fokussiert sein. Du musst immer wissen, wo der Weg raus ist. Noch drei Knoten mehr, vier Knoten mehr, da kann das schon mal sehr schnell werden.

Wie läuft das praktisch auf See? Wie ist die Aufgabenverteilung an Bord? Wir fahren 24/7. Du rotierst in einem Wachsystem. Wir haben, wenn wir so richtig offshore waren mit längeren Wettersystemen, wo es nicht ganz so hektisch war, den Navigator in unser Wachsystem integriert. Das heißt, wir rotieren dann mit vier Leuten, und du schläfst drei Stunden, oder du hast drei Stunden off. Da kümmerst du dich um Essen, Hygiene, schickst mal eine Whatsapp nach Hause, beantwortest Interviews, schläfst, reparierst Sachen. Dann kommst du 90 Minuten an Denk und assistierst und übernimmst dann die Schiffsführung für weitere 90 Minuten. Dann gehst du wieder runter. Aber diese drei Stunden Off heißen natürlich nicht drei Stunden Schlaf. An einem guten Tag kommst du vielleicht auf fünf bis sechs Stunden Schlaf. Aber wenn du in Küstennähe segelst, oder wenn du ein dynamisches Wettersystem hast und Manöver fahren musst, dann musst du auch mal durchziehen ohne. An einem schlechten Tag hast du anderthalb bis zwei Stunden Schlaf.

Was macht man gegen die Müdigkeit? Als Otto Normalverbraucher kann man sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, dass man unter diesen Bedingungen Schlaf finden kann. Wenn wir zum Beispiel einen Stecher in die Wellen fahren, irre, was da draußen für Kräfte herrschen. Einschläge lassen das ganze Schiff erbeben, das ist so laut. Manchmal ist es heiß, am Äquator zum Beispiel, dann ist es schon ein Wahnsinn, da überhaupt schlafen zu können. Es ist dann ein ständiges Eindimmen und Wieder-Aufwachen. Aber man muss einpacken, was geht.

Kann man sich auf so etwas vorbereiten? Naja, die Crew, das sind ja alles erfahrene Hochseesegler, die müssen das nicht extra trainieren. Das lernt man mit dem Training und den Regatten, die man so im Laufe der Zeit fährt. Dafür gibt es kein spezifisches Schlaftraining. Vieles, was an Bord passiert, ist ja auch emotional sehr ergreifend, es gibt viele sportliche Emotionen, aber auch die Natur ist überwältigend. Um da wenigstens ab und zu mal ein bisschen runterzukommen, hab ich mir immer Audiobooks mitgenommen, Kopfhörer rein und Ruhe. Manchmal reichte ein einstündiges Audio für eine ganze Woche an Bord (lacht). Aber das war gut, um einfach mal schnell abschalten zu können, oder zum Einschlafen, um schnell wieder Energie tanken zu können.

Hat dich das Ocean Race verändert? Ich glaube, man wird schon ein bisschen zäher auf so einem Trip. Was auch toll ist: man man lebt ja da draußen mit sehr, sehr wenig Komfort, man braucht da wirklich nicht viel. Es gibt schon so ein paar Aspekte, die nimmt man wahrscheinlich mit, die gehen einem ins Wesen ein. Ich denke, dass ich schon derselbe geblieben bin. Aber ja, man erlebt schon krasse Situationen. Dieses Rennen hat eine unglaubliche Kraft und Tiefe. Und es verschiebt auch Grenzen, auch die Leidensgrenze. Auch, was das der Familie macht. In Vorbereitung des Ganzen, da sind zum Beispiel notarielle Sachen. Das sind alles Dinge, die deine Frau auch mit unterschreiben muss…

… spätestens dann wird einem klar, dass da auch etwas schiefgehen könnte… ja, das ist schon krass, wenn man sich mit dem Worst Case beschäftigen muss. Das beschleunigt einige Sachen, und man muss sich mit bestimmten Problemen auseinandersetzen, ob man will, oder nicht. Sachen, die du als normaler Mensch einfach wegschiebt.

Wenn du nachts in totaler Dunkelheit über den Ozean heizt, wer sagt denn, dass da nicht irgendwo auf dem Weg ein über Bord gegangener Container knapp unter der Wasseroberfläche schwimmt? Dann kann alles ganz schnell vorbei sein. Wie seid ihr mit dieser Gefahr umgegangen? Wir hatten ja drei wirklich brenzlige Situationen, die nicht so ganz ohne waren, ganz gut gemanagt. Heutzutage ist das so, dass man das auch gut von zu Hause vom Sofa aus verfolgen kann, denn es gab ja Onboard-Reporter auf jedem Schiff. Generell waren ja immer vier Segler an Bord – plus einem Onboard-Reporter. Immer wenn du eine fünfte Hand gut gebrauchen konntest, war der angehalten, die Kamera auszupacken und draufzuhalten. Der fängt dann natürlich auch den wildesten Content ein. Das ist dann das, was sich auch am besten verkauft. Für den normalen Segel-Enthusiasten macht das den Thrill, und es unterhält ihn. Aber für die nahen Familienangehörigen ist das manchmal an der Grenze, zu Hause Ruhe und Schlaf finden zu können.

Wie kam es zu dem Unfall in Den Haag? Das war ein komplettes menschliches Blackout in der Afterguard, also Steuermann, Taktiker. Klar, man muss dazu sagen, dass diese Schiffe eigentlich nicht für diese Inshore-Rennen gemacht sind. Sie sind dafür eigentlich zu schnell, und sie bieten keine gute Übersicht. Wir sind so geschützt unter dem Cockpit-Dach, unter dem Coach-Roof, es gibt von da eine ganz schlechte Sicht. Aber die Nummer war einfach ein menschliches Blackout, das kann man nicht anders sagen.

Wie reagierten die Menschen? Es gab eigentlich nur Verständnis. Die Kommentare von Leuten, die auf der Couch draußen sitzen, muss man sich auf den sozialen Medien nicht geben. Aber die Leute, die involviert waren, bei denen gab es eigentlich nur Verständnis. Ich sag mal, Charlie Enright, der amerikanische Skipper, den wir durch den Crash rausgenommen haben, der hatte im Rennen davor, also im Europa-Rennen, das wir gewonnen hatten davor, zwei Crashs gebaut. Da hatte er ein kleines Privatboot aufgeraucht und war einem anderen Gegner hinten aufs Heck gefoilt. Es ist einfach echt schwer, da immer die Übersicht zu behalten bei der Geschwindigkeit. Und in dem Ocean Race zuvor hatte er vor China ein Fischerboot überfahren, da war in der Folge sogar eine Person verstorben. Also der hat schon in ganz anderen Schuhen gestanden. Der Schaden beim aktuellen Race, das war schon eine besch… Situation. Du nimmst einfach so den Führenden raus. Wir hatten ja vorher so eine unglaubliche Solidarität erfahren. Wir hatten von den Amerikanern den Reserve-Mast bekommen. Da haben wir mehr zerstört als nur Carbon. Aber Gottseidank ist niemand verletzt worden.

Seid ihr mit der Entscheidung der Jury zufrieden? Ja, total. Das war meine größte Sorge, dass da eine Entscheidung gefällt wird, durch die sich das Gesamtklassement verschieben würde. Aber die Amerikaner haben die letzten ein, zwei, drei, vier Scorings gewonnen. Die hatten zu dem Zeitpunkt geführt. Die waren für mich die absoluten Favoriten zu dem Zeitpunkt. Das ist absolut die richtige Entscheidung gewesen. Letztendlich ist es mit dem Zieleinlauf auf der letzten Etappe, auf der Holcim Dritter geworden ist, auch sportlich entschieden worden, und eben nicht am Grünen Tisch. Das ist in Ordnung.

Was hat der Unfall in den Haag mit euch als Crew gemacht? Hat euch das zusammengeschweißt, oder eher nicht? Nee, leider nicht, das muss man ehrlich sagen. In diesem Joint Venture zwischen dem französischen Rennstall und dem Offshore Team Germany ist es nicht immer einfach gewesen. Es ist eine Kampagne gewesen, in der viele Hürden genommen werden mussten, wo man nach Misserfolgen immer wieder aufstehen musste. Das machte es natürlich nicht einfacher. Ich glaube, wenn du Erfolge hast, kann es glatter laufen. Es gab einfach unterschiedliche Philosophien. Und, ja, wir hatten auch wirklich schwierige Aufgaben zu lösen.

Zum Beispiel? Wir hatten das älteste Boot, und wir hatten das kleinste Budget. Trotzdem sind wir teilweise gut gesegelt. Aber wir haben es letztendlich nie geschafft, unser Potenzial bis ins Ziel zu tragen. Die Aufgabe im dritten Leg, wo das Boot delaminiert ist, dann die Rückkehr nach Itajaji, das war auch kein schönes Kapitel. Der Mastbruch in der vierten Etappe, wo wir das Rigg verloren haben vor Newport… Und zum Schluss der Crash in Europa. Das sind alles Megaschäden. Normalerweise gibt es Teams, die nur mit einem solchen Schaden nicht mehr zurückkommen würden. Wir haben schon eine starke Teamleistung gebracht, und haben es irgendwie auch immer geschafft, die Krisen zu bewältigen.

Ihr seid immer wieder aufgestanden und habt einfach weitergemacht, da, wo andere längst aufgegeben hätten – eine starke Leistung. Ja, aber dann kam auch noch der Crash zum Schluss, das war schon heftig. Wir reden miteinander, aber es ist so: wir wissen auch, dass wir uns nicht nochmal zusammentun werden.

Was geschieht jetzt mit dem Boot? Das Boot gehört dem Skipper Benjamin Dutreux, der fährt damit jetzt die Transat Jaques Vabre, dann die Vendée Globe…

… das heisst, du bist raus aus diesem Projekt? Ja, ich habe meinen Koffer gepackt und bin erstmal nach Hause gefahren. Schade? Naja… Wir hatten ja vorher auch schon Offshore-Schiffe bei uns im Rennstall. Das ist schon eine gehörige Verantwortung. Auch wirtschaftlich ist so ein Schiff einfach anstrengend. Aber jetzt ist alles cool, ich bin eigentlich zufrieden dass es jetzt so ist, wie es ist. Benjamin hat das Boot gehört, er hat das technisch mit seinem Shore Team verantwortet, und wir als Offshore Team Germany haben dann alles aufgestockt: Segelteam, Kommunikationsteam, Management, die Running Costs, um dieses Ocean Race durchzuführen – so hatten wir uns die Kampagne aufgeteilt.

Inwieweit wird es eine weitere Zusammenarbeit mit Jens Kuphal geben? Wir sind schon sehr zusammengewachsen in der Zeit. Wir haben jetzt acht Jahre konzentriert gearbeitet. Das war ja mal so eine Art Startup-Atmosphäre. Wir haben gemeinsam Zeit da reingesteckt und auch Geld. Wir hatten ja alles von unten aufgebaut. Wir hatten den ersten Mini gebaut, selber das Design entworfen, Designer beauftragt, das Boot bauen lassen, Shorthanded-Segeln gelernt, uns im Offshore-Segeln weitergebildet… Es folgten zwei Class 40, Dehler 30, die Imoca, die wir gekauft und gerefittet hatten, das Ocean Race Europe und andere Hochsee-Rennen. Das war ne Wahnsinnsreise und -arbeit. Letztendlich war das schon ein cooles Kapitel. Wir sind schon stolz, es in die Champions League geschafft zu haben – als eines von insgesamt nur fünf Teams weltweit. Das ist schon cool, da gibt es auch keine Lückenfüller, das war eine tolle Leistung, das muss man sich bei allen sportlichen Enttäuschungen über das Ergebnis auch trotzdem immer wieder vor Augen führen. Mal gucken, uns verbinden natürlich auch noch andere, kleinere Kampagnen. Wir fahren jetzt die ORC-WM auf Jens` Boot zusammen. Ja, wir werden schon zusammen weiterarbeiten. Es gibt Überlegungen, weiter zu gehen, wir führen Gespräche, aber das ist erstmal alles offen. Für so eine umfangreiche Ocean Race-Kampagne, da braucht man erstmal ein bisschen Abstand, Reflektion. Erstmal steht jetzt die Familie im Vordergrund. Ich bin ja gestern erst wieder nach Hause gekommen.

Wie lief das Rennen finanziell für dich? In unserem Fall ist alles ok. Ich hatte mir in den Jahren zuvor ab und zu mal ein Startup-Gehalt ausgezahlt. Das Rennen hat sich für einige Teilnehmer schon bezahlt gemacht. 11HOURS hatte das Sechsfache an Budget im Vergleich zu uns, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Charlie Enright beispielsweise etwas mehr verdient hat als wir. Das ist völlig o.k. Aber auch bei uns hat jeder sein gutes Gehalt bekommen. Jedenfalls macht man das definitiv nicht, um seine Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Es geht um Ehre. Da ist viel Idealismus.

Wer waren eure Sponsoren: Wir hatten eine recht grüne Kampagne. Guyot war der Hauptsponsor und Namensgeber, der hatte den größten Anteil getragen, ein französisches Recyclingunternehmen. Es gab Hirumet, das ist die spanische Dependance dieses Unternehmen, die waren auch ins Projekt eingestiegen. Archwey war ebenfalls als Sponsor dabei, ein niederländisches Unternehmen, das aus abgefischtem Plastik Produkte herstellt. Wir haben CleanHub an Bord gehabt, eine deutsche Startup Firma. Und nicht zu vergessen, von meiner deutschen Seite bin ich mit sehr viel privatem Geld gekommen, Offshore Team Germany, das ist meine Firma.